皆さんはダイナミックEQ を使ってますか?

ダイナミックEQ とはザックリ言うと、特定の周波数帯に対して指定したボリューム(スレッショルド)を超えたらEQ 処理を行うモノを指します。ダイナミックEQ を使うことで、各トラックのバランス調整が格段にやりやすくなります。

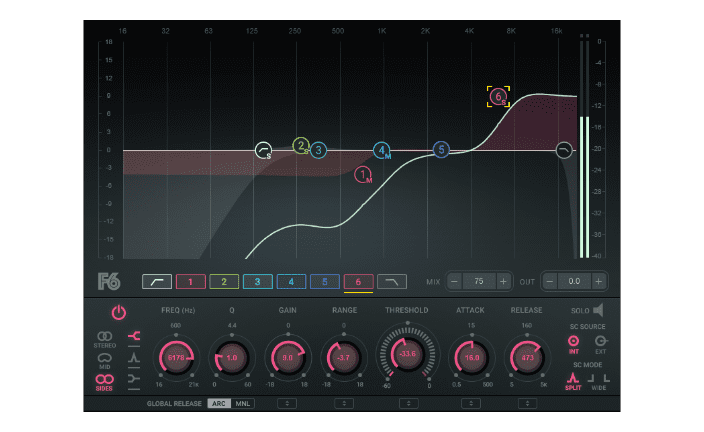

ダイナミックEQ は各社から色々出てますが、僕はWaves F6 Floating-Band Dynamic EQ を好んで使っています。

ダイナミックEQ を使ってみよう!!

マルチバンドコンプとの違い

ダイナミックEQ を理解する上で、必ず出るのがマルチバンドコンプとの違い。

特定の周波数帯に対して指定したボリューム(スレッショルド)を超えたら処理を行うという動作トリガーは同じですが、その後の処理動作(コンプ処理を行うのか、EQ 処理を行うのか)に違いがあります。

マルチバンドコンプはあくまで”コンプレッサー”なので、音を圧縮して抑えようとします。そのため、そこには必ず圧縮感が伴います。

ダイナミックEQ はあくまで”EQ”なので、ゲインコントロールで音を抑えようとします。特定の周波数帯に対するボリューム操作のようなイメージです。そのため、マルチバンドコンプのような圧縮感はなく、より自然に音を抑えることができます。

また、マルチバンドコンプはある程度の広さを持った周波数帯が得意なのに対し、ダイナミックEQ はQ 幅を設定することでピンポイントで効果を発揮することもできます。耳障りなポイントを削るという意味では、ダイナミックEQ の方が使いやすく、他の周波数帯への影響も少なく済みます。

このように書くと、より自然に効くダイナミックEQ の方が使えそうと思われそうですが、圧縮感があるからこそ音の密度が上がって聴こえるマルチバンドコンプの良さもあります。

どのように使っているのか

ギターは演奏方法や弾くポジションによって音の出方が大きく変わるケースがあるため、ギタートラックの処理においてダイナミックEQ はめっちゃ使えます。

ブリッジミュート演奏時に低域がモワッと出てしまう場合。そのタイミングのみダイナミックEQ よってモワッとする低域を削るように設定します。これによって、楽曲内でバランス良く聴かせることができます。

ギターを弾いてるとブリッジミュート演奏時のみ低域がモワッと出てしまうことに悩んでたんだけど、アクティブEQで一発解決ではないか!!Waves F6めっちゃ良いなコレ!! pic.twitter.com/EG65bKqZ6Y

— Yuuki-T (@project0t) September 4, 2021

その他でもギターソロ演奏時にハイポジションを弾くことで耳に痛い帯域が出てしまうのであれば、その部分のみカットすることもできます。

僕はギタートラックの処理で使うことが多いですが、その他でも色んな使い方ができます。是非、下記SLEEP FREAKS さんの動画を見て、ダイナミックEQ の使いやすさを実感して下さい。