高いカスタマイズ性を誇るPositive Grid BIAS AMP 2。アンプメインの音作りにおいて、これほど自由度が高いアンプシミュは他にないと思います。

ただ、自由度が高いということは、それだけ調整するのが難しいということ。今回は僕が行っているBIAS AMP 2 の音作りポイントを書いていこうと思います。これを読めば、BIAS AMP 2 の音作りにおけるひとつの指針になるはずです。

BIAS AMP 2 音作りポイント

まずは自分がイメージしているサウンドに近いプリセットを選び、そこからギターサウンドに必須な以下の項目を調整するのが基本です。

- 歪み

- 太さ

- 全体のトーン

ただ、闇雲にパラメータを弄ってしまうと収拾がつかなくなってしまうため、これから説明するポイントを踏まえて調整してみて下さい。

プリセットを選ぶ

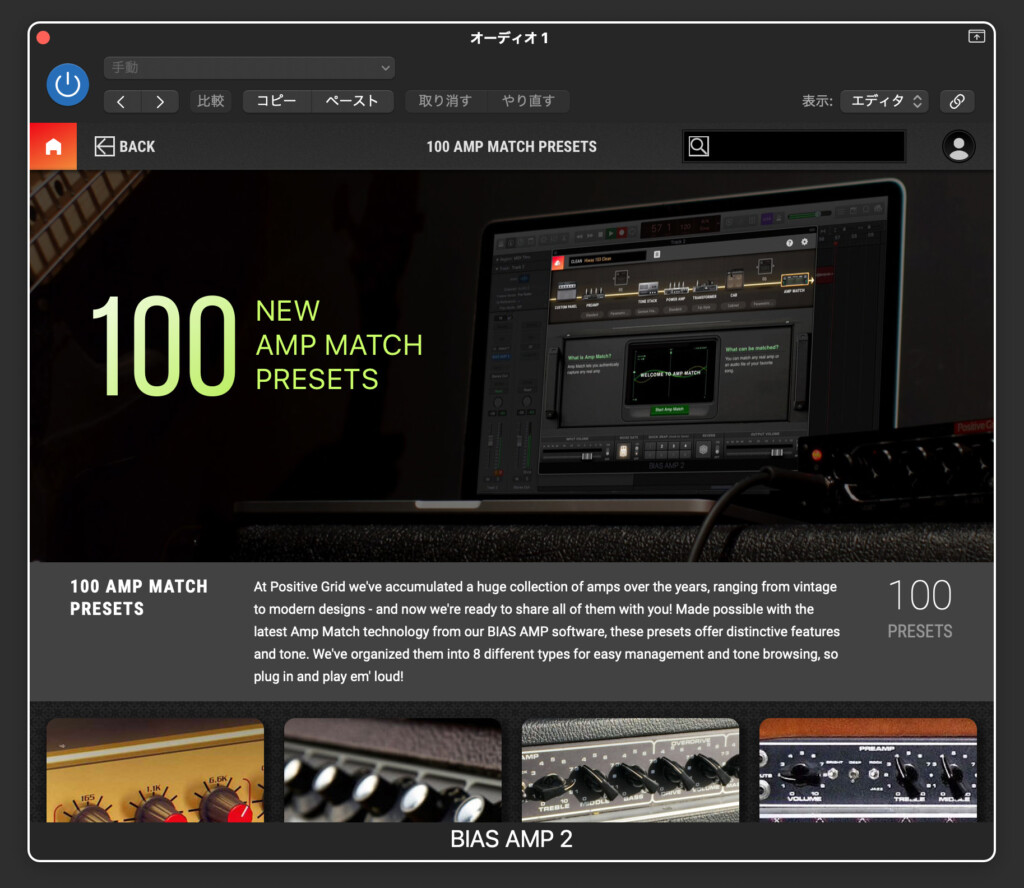

自分がイメージしているサウンドに一番近いプリセットを選びましょう。BIAS AMP 2 に収録されているプリセットでもいいし、ToneCloud にアップされているプリセットから選んでもOK。

僕がオススメしたいのは、ToneCloud にアップされているPositive Grid 公式AMP Match プリセットですね。実在する実機アンプに似たサウンドを鳴らすことができます。

自前プリセットを作っておこう

BIAS AMP 2 の音作りに慣れてきたら、アンプ内部を自分好みにカスタマイズしたオリジナルプリセットを作っておきましょう。僕自身、どういうサウンドが好きなのか分かっているので、そのサウンドが出せるプリセットを自分で作って保存しています。

この自前プリセットを楽曲に応じて微調整していく感じですね。

歪みの調整

歪みを調整する上でポイントは以下の2つ。

- どれだけ歪ませるか

- どのように歪ませるか

どれだけ歪ませるか

どの程度歪ませるかは、楽曲に応じて変えていきたいポイント。歪みの量はプリアンプメインで調整しています。

TUBE STAGES はギターアンプ全体の歪み量の管理に最適。全体の歪み量を瞬時に変えることができます。TUBE STAGES でおおまかな歪み量を決め、DISTORTION でTUBE STAGES で決めた歪み量を微調整します。

どのように歪ませるか

歪みの質感を変えたいケースもありますよね。歪みの質感はパワーアンプの真空管で変えています。

マーシャルっぽい粒の粗い歪みが欲しければEL34、メサブギっぽいキメの細かい歪みが欲しければ6L6 のように、パワーアンプの真空管で歪みの質感が大きく変わります。

イメージ的にプリアンプの真空管の方が質感が変わりそうですが、パワーアンプの真空管の方が影響が大きいです。

また、歪みの質感はサウンドの張りに大きく関わります。ギターアンプらしいサウンドの張り出し感をより出したい場合、SPLITTER GAIN とRESONATE をプッシュしてみて下さい。

何よりも大事なゲインバランス

BIAS AMP 2 の音作りで一番大事なのが、プリアンプとパワーアンプのゲインバランス。

プリアンプのゲインは飽和感、パワーアンプのマスターは音の張りをコントロールすると考えて下さい。

気持ちいい飽和感と張りが感じられるように、プリアンプとパワーアンプのゲインバランスをとりましょう。ある程度の張りが感じられるまでパワーアンプのマスターをプッシュし、そこに飽和感を足していくイメージでプリアンプのゲインをプッシュしながらバランスをとってみて下さい。

太さの調整

ギターサウンドに欠かせない太さは、トランスフォーマーで調整します。

トランスフォーマータイプを変えることでサウンドの色が変わります。厳密に言うと、中域から高域にかけてのレスポンスも変わりますが、ここではイメージしやすいように低域から中低域の鳴り方を変えて太さを調整すると考えて下さい。

American Style < British Style < Fat Style の順に太くなります。Pure Style は色付けの少ないサウンドです。

トーンの調整

キャビネットとマイキングを変えて全体のトーンをできるだけ詰めた上で、必要であればフロントパネルのトーンコントロールで微調整しています。

キャビネットとマイキングによってギターサウンドは大きく変わります。「必要であればフロントパネルのトーンコントロールで微調整する」と書きましたが、僕はほとんど触る機会がありません。それだけキャビネットとマイキングが大事だということです。

キャビネットはBIAS AMP 2 Elite版付属のCelestion IR ファイルを使うことが多いです。

キャビネットとマイキングでできるだけ全体のサウンドを詰めて下さい。